Was ist davon geblieben?

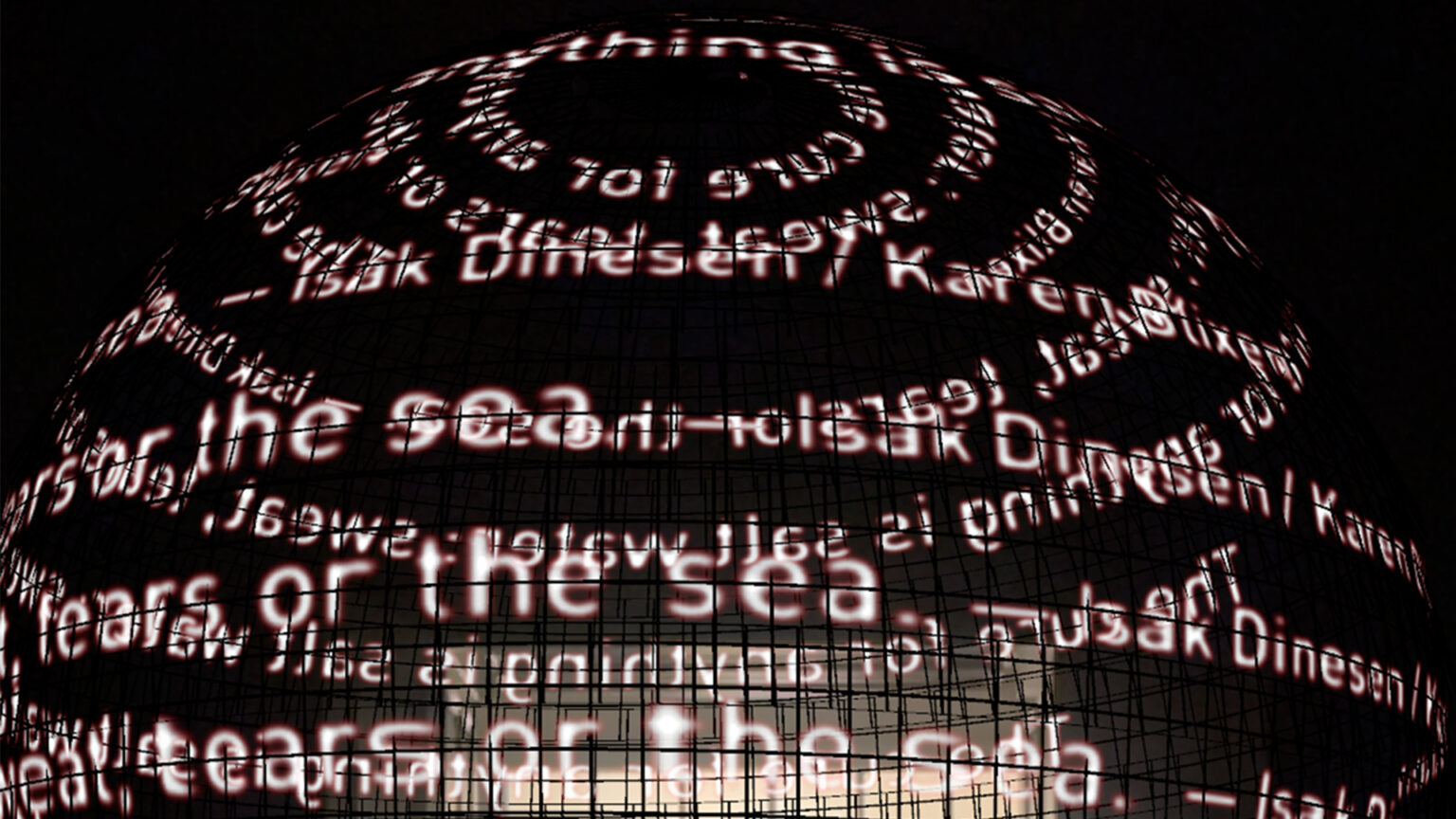

Wie eindrucksvoll und einladend der „freundliche Außerirdische“ für sein Publikum bereit ist, zeigt dieses Foto. Leider in gewisser Weise nur eine Fiktion. Den freien, ungestörten Blick, den großzügigen, frei sichtbaren Eingangsbereich mit einem entsprechenden Vorplatz zum Verweilen und Staunen für die Besucher gibt es nicht. Ein „Geburtsfehler“. Die Wirklichkeit: Direkt vor dem Kunsthaus macht der dichte Verkehr die Annäherung schwierig. Wirklich Abhilfe könnte nur eine großzügige Gestaltung in Form eines architektonischen Wettbewerbs mit Einbeziehung der Mur als Lebensader der Stadt bewirken – sprich den Landeplatz des Ufos sichtbar für alle werden zu lassen. Die ihn kennen lernen wollen. Erst dann wird es heißen: „mission completed.“

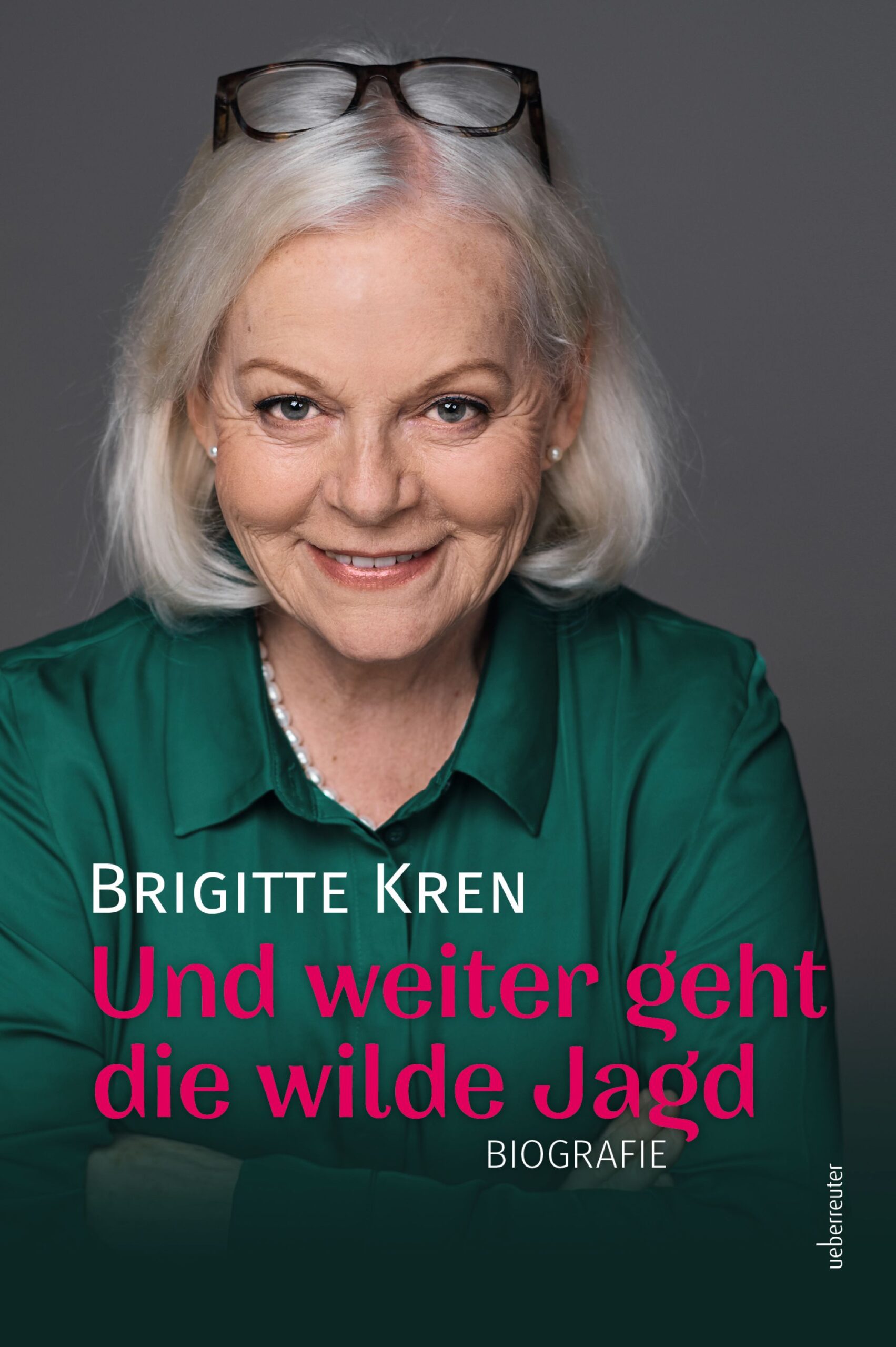

Die Erwartung, dass Graz nach dem Kulturhauptstadtjahr 2003 mit neugebautem Kunsthaus, Murinsel, Skulpturenpark, Dom im Berg, neben Salzburg, Bregenz als „Stadt der Kultur“ sich international etablieren kann oder stärker wahrgenommen wird, hat sich nicht erfüllt. Dafür fehlte schlicht und einfach die erforderliche Strategie, sieht der seinerzeitige Intendant das Versäumnis bei der Stadtregierung selbst.

Was aber gelungen ist und so nicht geplant war, weil die Grazer von sich selbst heraus dazu beigetragen haben: Dass sich vom Kunsthaus ausgehend über den Mariahilferplatz bis hin zum Lendplatz ein Kultur- und Veranstaltungsviertel entwickelt hat, in dem sich tausende vor allem jüngere Besucher in den vielen Cafés, kleinen Snack Bars, Restaurants oder an den Gastronomie-Hütten wohlfühlen. Für die young generation eine unverwechselbare Treff-Zone.

Der Friendly Alien hingegen – den mögen die Grazer, aber gestürmt wird er nicht. Er bleibt eine Art „Mogelpackung“.

Es war am 11. Jänner 2003. 80.000 Menschen feierten den Start zu Europas Kulturhauptstadt Graz. Sie zeigten sich begeistert von der Murinsel, dem Schatten am Schlossberg und dem „Dom im Berg“. Das Kunsthaus konnte aufgrund von Konflikten erst neun Monate später eröffnet werden.

KLIPP-Autor Karl Fitzthum damals: Seit seiner Kür zum Siegerprojekt leidet „Friendly Alien“ an einer rätselhaften Krankheit - einer Hautsache. Andere wiederum sprechen von einem „Blasenleiden“. Zwar hatten die britischen Architekten Cook/Fournier den blauen Wabbelpudding schön angerichtet, aber das Kochrezept nicht mitgeliefert. Gerade für die viel beachtete Blase fehlte eine Ausführungsplanung (!).

Wohlweislich, meinen Insider. Denn die Umsetzung des amorphen, durchscheinenden Daches lag zumindest an der Grenze der Machbarkeit. Und dass gerade Graz diese technische Schallmauer durchbricht, daran zweifelten bauerfahrene Architekten von Beginn an. Denn weder die Umsetzung in Teflon, einem Folienmaterial, noch in Laminat (verleimte Schichten), die für die gewünschte Transparenz der „Skin“ hätten sorgen können, war machbar. Vergessen war die Zusicherung, dass die Haut auch eine „organische“ Aufgabe, wie das Raumklima, übernehmen könnte.

„Spoiler“ statt Durchsicht

Von seiner originären Idee hat sich das Kunsthaus, der „Friendly Alien“, ein gutes Stück entfernt. Das Dach ist bis auf wenige Gucklöcher blickdicht. Erst darüber wird das glitzern, was von der „,Skin“ übrig bleibt: eine Plexiglas-Haut aus einzelnen 3x2 Meter großen Platten, die auf die Decke aufgeständert montiert werden, so Fitzthum. Eine optische Lösung, die dem Auge helfen soll, die von Cook/Fournier erdachte Transparenz in die Bauwirklichkeit herüberzuretten. Damit bleibt auch ein Teil großer Architektur auf der Strecke, die der Bau für sich beansprucht.

Sei der erste der kommentiert